Dans le n° 305 de match, paru le 12 juillet 1932, Pellos publie son premier dessin de la course : peloton groupé au départ de Paris suivi par quelques "resquilleurs" qui aimeraient bien se joindre aux "Tour de France".

Dans le numéro 306 du 19 juillet, il illustre un article de Jean Antoine, qui fut sans doute le premier des radioreporters sportifs du Tour de France !

Le ton est... littéraire : un hommage au beau pays de France. Digne de "Ma France" de Jean Ferrat ou du "Douce France" de Trénet.

Pellos apporte au texte une note légère et humoristique, un parti pris qu'il gardera tout au long de ses pérégrinations estivales autour de la France !

Des

paysages du Tour

(Texte et dessins de nos envoyés spéciaux)

Perpignan. — Charles Pélissier, dans un

article, a affirmé que les coureurs regardaient uniquement la route. Il a dit

toute sa surprise de découvrir, cette année, nos belles provinces françaises.

Est-ce tout à fait exact ? J'ai souvenir d'un Hector Martin, certes vaincu,

gravissant le Puymaurens les mains en haut du guidon et m'interpellant pour me

faire admirer la sauvagerie des escarpements de l'Andorre. N'est-ce pas aussi

Benoît Faure qui lors d'un Tour précédent, malgré un quarante à l'heure

soutenu, montrait à Guerra la statue de Napoléon, près de Laffrey et lui

retraçait la marche sur cette route du retour de l'Empereur ? Certes,

n'exagérons rien, mais toutefois on peut reconnaître que les paysages du Tour

ne sont pas aussi délaissés qu'on veut bien le dire. Dès que nous avons quitté

Paris, nous sommes séduits par un spectacle permanent. Du Vésinet à Caen, la

transition de l'Ile-de-France à la Normandie s'effectue sans heurt, avec une logique

et un équilibre parfaits. Les haies se font plus fournies au bout de cent

kilomètres, les prés sont plus verts, et, devant chaque maison, des roses nous

jettent aux narines, quand nous passons, une bouffée de parfum délicat. La

route est de notre avis. Elle hésite et songe à s'attarder aux meilleurs coins.

Partout des virages, des méandres onctueux et bitumés, courbes relevées sur

lesquelles nos voitures se penchent comme les pommiers charnus aux branches

desquels nous cherchons des yeux tant de fruits en espérance. Des troupeaux

paissent tranquilles. Les flèches de la cathédrale de Caen jaillissent dans un

ciel déjà déblayé par le vent de mer. Sur les lèvres du citadin, un goût salé

évoque la Manche proche et les plages fleuries où les Parisiens essaient — faisant contre mauvaise fortune bon cœur — de prendre des vacances ensoleillées.

Mais elle est déjà loin, la Normandie. Voici le

chemin creux breton d'où sort un troupeau mené avec insouciance par un petit

gars blond aux yeux bleus.

Les roses de Normandie ont fait place aux

géraniums qui régnent ici. Les maisons sont de granit. Les toits d'ardoise

luisent sous la pluie du matin. Les cheminées en pignon fument lourdement,

évocatrices du café au lait et des grandes tartines de beurre salé qui sont la

grande récompense des gosses qui vont à l'école ou en reviennent. La route,

maintenant, peine avec les coureurs. Elle gravit sans ménagements chaque

colline. Mais la Bretagne, bonne fille, leur offre, au sommet de chaque côte,

un paysage nouveau, vaste, reposant, tout parsemé des flèches de pierre des

clochers ajourés.

Et la grande ville nous reprend.

Voici Nantes, sa vie de port fluvial, ses quais et ses admirables maisons du

XVIIIe siècle.

Ce n'est qu'une halte. Les pylônes du pont transbordeur nous reposent un peu de

la verdure.

Excusez-nous d'aller si vite, mais

on nous attend partout ; il faut nous hâter. De la Vendée, nous ne verrons pas grand' chose. Et

comme nous voudrions cependant nous arrêter dans chacune de ces maisons

basses, aux murs crépis, aux toits de tuiles... déjà prometteurs du Midi si

proche ! Une vigne familière festonne au-dessus de l'entrée. En la sulfatant,

on a jeté sur la façade des tons verts qui chantent au soleil et s'allient aux

buissons de roses pompons qui brillent de mille teintes, pourpre, rosé, blanc,

jaune. Cent à l'heure. Il ne faut pas rouler longtemps à cette allure pour

franchir la frontière du Bocage vendéen et tomber dans le Marais poitevin. Un

ciel de Boudin, des vaches de Troyoh. Ce ne sont que canaux et prairies grasses.

Lorsqu'on traverse cette contrée si attirante par une route ombragée de frênes, on a,

pour la première fois, l'impression d'être au-dessous du niveau de la mer.

Saviez-vous que nous avions en France la Campine belge ? C'est dans le port de

La Rochelle, où somnolent deux vieilles tours qui ont l'air de douaniers en

retraite, que les voiles tannées des bateaux de pêche accrochent un soleil qui

n'est déjà plus celui du Nord.

Franchissons une ville romaine.

Saintes, dont les toits plats en tuiles d'un rosé déteint évoquent, pour le voyageur qui a quelque imagination,

les terrasses de l'Orient Et la vigne nous accueille. A l'infini, les ceps

célèbres, alignés sagement, sont parfois entourés de grilles lorsqu'il s'agit

du vin futur qui s'en ira dormir dans les caves des milliardaires. « Le vin

dissipe la tristesse », affirme un baryton dans un opéra dont on emprunta le

sujet à Shakespeare ; la vigne illumine le paysage.

Chaque propriétaire

viticulteur a sa petite maison entourée du plus joli jardin du monde. Aux

bords de la Gironde, sur chaque coteau, on voit des gens heureux de vivre. Sur

l'autre rive du fleuve, des fumées qui annoncent la ville, de

lourds nuages qui font perpétuellement le cirque, vont à la mer et puis

reviennent, sans jamais pouvoir se libérer de cette course inutile qu'on leur

impose : c'est Bordeaux.

Ceux qui vous ont dit que les Landes

étaient un pays plat

n'y connaissent rien. C'est une des plus belles régions de France. La route,

ici toute droite, a été tracée par des hommes décidés, ceux-là même qui, en

cent ans, ont fait ce pays. On vit ici dans le silence ; le pied foule un

perpétuel tapis d'aiguilles de pins.

Dans chaque clairière, un homme sage a bâti sa maison.

Il y vit calme, respirant l'air embaumé de senteurs balsamiques, connaisseur en

bonne cuisine, paisible, puisque toute la nature travaille pour lui.

J'admets que les coureurs ne

puissent contempler les admirables panoramas que nous offrent les Pyrénées. Et l'on ne sait trop si l'on

doit préférer les vertes et grasses vallées où bouillonnent des torrents

peuplés de truites aux larges visions sauvages des sommets. L'Aubisque ou le

Tourmalet, c'est l'immensité : cimes voilées de nuées, ou, lorsqu'elles

apparaissent, encore chargées de neige. Le vent pur souffle ici, sans

ménagement. Pour tout accessoire, un écriteau toujours planté de travers et qui

indique l'altitude. Et nous sommes pris entre deux spectacles : celui que nous

offre Henri Desgrange et celui de la nature. Et les petits villages de montagne

succèdent aux petits villages de montagne.

Sur le passage du Tour, faisant

l'union sacrée, il n'est pas rare de voir, rassemblée devant le café où l'on cause, le

curé et les représentants de l'autorité. Mais inutile de songer à s'arrêter, ne

fût-ce qu'un instant. Pas plus là qu'ailleurs. A Tarascon-sur-Ariège, nous

allons trouver de nouvelles joies. C'est ici que notre itinéraire emprunte la

vallée de l'Ariège, majestueuse et prodigue de ses eaux bondissantes. Nous

allons en remonter le cours jusqu'après l'Hospitalel, le quittant pour aborder

les premières rampes du col de Puymaurens. A Bourg-Madame, le pays change brusquement.

En quelques kilomètres d'une descente vertigineuse, après Montlouis, nous tombons

en Catalogne. Les maisons des villages aux clochers de fer se sont serrées les

unes contre les autres pour faire de l'ombre dans la rue. La vigne met la

teinte verte de ses jeunes pousses en accord avec la teinte rouge de la terre.

Les cactus surgissent du sol et le soleil inonde de ses rayons cette terre

bénie. Les Pyrénées s'en vont mourir dans la mer. Nous avons enfin laissé le

mauvais temps loin derrière nous ; il est accroché solidement à une barrière

infranchissable de montagnes.

Jean

Antoine.

Et toujours ce petit air des Pieds Nickelés, non ?

Dans ce même numéro de l'hebdomadaire sportif, il évoque aussi la course, ou plutôt ses à-côtés : Pellos est allé fureter du côté des hôtels des coureurs durant... La journée de repos !

Il croise tout d'abord Julien Moineau, membre de l'équipe de France, qui se fait "malmener" par un masseur.

Pendant que certains se reposent, d'autres coureurs allemands tuent le temps en jouant aux cartes.

Manchon, le directeur sportif des Français, retire habilement un pansement du bras de Speicher.

Leducq, quant à lui, rêve, bruyamment, à son beau maillot jaune ! Son compagnon de chambrée, Marcel Bidot, en est tout retourné !

Mais le lendemain matin, il faut reprendre la route sous la houlette de Lucien Cazalis, le secrétaire général du Tour de France. De sa voix de stentor, il fait l'appel : après cela, tout le monde est bien réveillé !

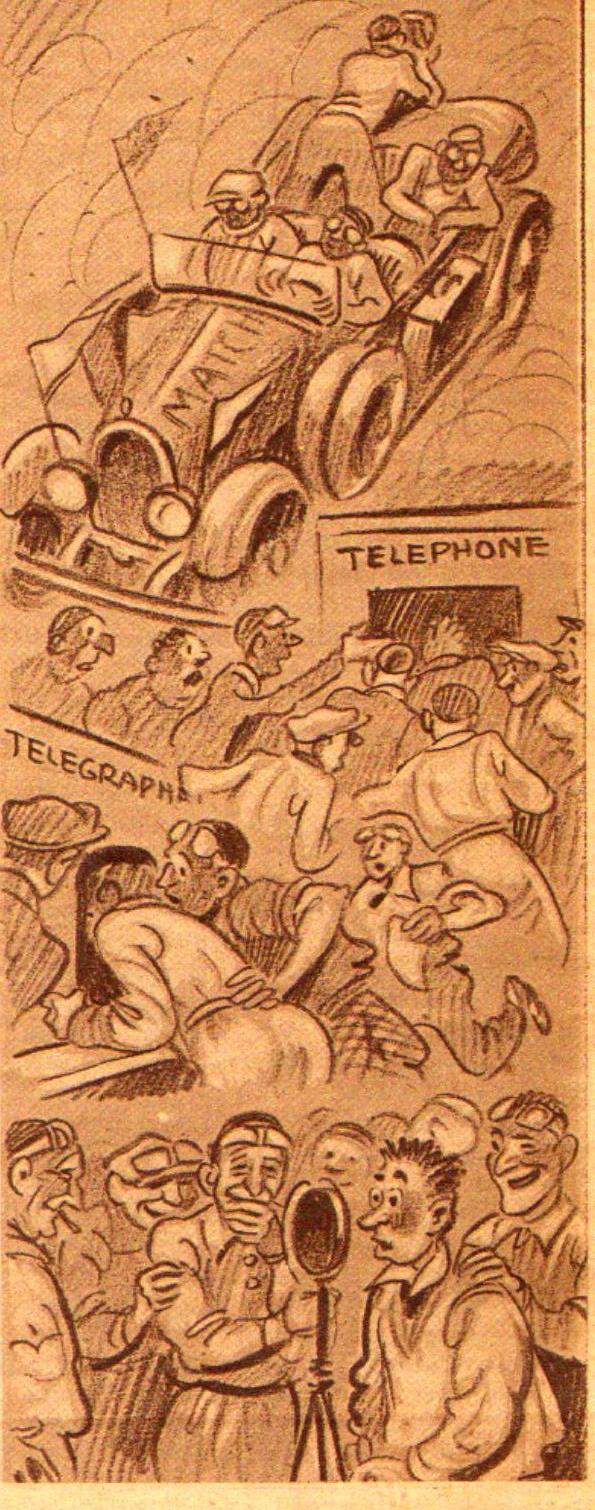

Dans le numéro 307 de Match, Pellos revient illustré un article de Jean de Lascoumettes qui raconte la course du point de vue d'un chauffeur du Tour.

Hommage aux chauffeurs des torpédos de Match : Latour, Annet, Brigadino & Girard ?

Vous trouvez sûrement ça rigolo, vous, le Tour de France ? Bien sûr, si on ne l'aimait pas, on ne serait pas là. Mais, enfin, pour ce qu'on en voit... Je ne parle pas pour vous, je parle pour nous, les chauffeurs. Il faut rien avoir d'imagination et d'adresse pour entrevoir quelque chose !

Nos premiers ennemis, qu'on arrive bien vite du reste à éviter, ce sont les coureurs eux-mêmes. On leur pardonne tout. Ils ont toujours raison ; seulement, quand il faut les dépasser il y a toujours quelqu'un qui fait la sourde oreille. Alors, on est obligé de casser les oreilles des autres à grands coups de trompe. On est forcé de rester dans le peloton. On se fait, révérence parler, enguirlander comme du poisson pas frais. Et l’on ne pense, hélas ! qu'à une chose, ne pas bousculer un cycliste, surtout ne pas lui casser quelque chose s'il touche maladroitement votre pare-choc. Là, vous trouvez que c'est marrant ?

Pendant que certains se reposent, d'autres coureurs allemands tuent le temps en jouant aux cartes.

Manchon, le directeur sportif des Français, retire habilement un pansement du bras de Speicher.

Leducq, quant à lui, rêve, bruyamment, à son beau maillot jaune ! Son compagnon de chambrée, Marcel Bidot, en est tout retourné !

Mais le lendemain matin, il faut reprendre la route sous la houlette de Lucien Cazalis, le secrétaire général du Tour de France. De sa voix de stentor, il fait l'appel : après cela, tout le monde est bien réveillé !

Dans le numéro 307 de Match, Pellos revient illustré un article de Jean de Lascoumettes qui raconte la course du point de vue d'un chauffeur du Tour.

Hommage aux chauffeurs des torpédos de Match : Latour, Annet, Brigadino & Girard ?

Vous trouvez sûrement ça rigolo, vous, le Tour de France ? Bien sûr, si on ne l'aimait pas, on ne serait pas là. Mais, enfin, pour ce qu'on en voit... Je ne parle pas pour vous, je parle pour nous, les chauffeurs. Il faut rien avoir d'imagination et d'adresse pour entrevoir quelque chose !

Nos premiers ennemis, qu'on arrive bien vite du reste à éviter, ce sont les coureurs eux-mêmes. On leur pardonne tout. Ils ont toujours raison ; seulement, quand il faut les dépasser il y a toujours quelqu'un qui fait la sourde oreille. Alors, on est obligé de casser les oreilles des autres à grands coups de trompe. On est forcé de rester dans le peloton. On se fait, révérence parler, enguirlander comme du poisson pas frais. Et l’on ne pense, hélas ! qu'à une chose, ne pas bousculer un cycliste, surtout ne pas lui casser quelque chose s'il touche maladroitement votre pare-choc. Là, vous trouvez que c'est marrant ?

Ajoutez d'ailleurs que, si une chasse se produit, si

tous les occupants de votre voiture se mettent à vibrer, à « gueuler », à

s'emballer, et que vous vouliez passer, si vous voulez faire comme eux — dame

! on est un homme — ou bien vous recevez du chef de voiture une admonestation

peu aimable, ou bien vous allez vous répandre dans le fossé. Il faut éviter

l’un et l’autre.

Quant à la foule, c'est une abomination. Il faut passer au

travers, la fendre comme on fait d'un fruit. Les pneus frôlent les orteils. Si

l’on ne fait pas mine d'être méchant, on ne passe pas ; si on est trop méchant,

et même quand on ne l'est pas du tout, on reçoit, au passage, des compliments

peu flatteurs.

Et je ne parle pas des vieilles femmes qui, sans

regarder, ont le désir de traverser

la route au moment précis où nous arrivons. Quand on se promène pour son

plaisir, on n'y fait pas attention, c'est tellement rare. Mais dans le Tour de

France, il faut compter encore que les animaux sont en folie, comme les hommes.

Les chiens sont les plus curieux mais les moins dangereux, même si on leur

passe dessus.

Il n'en est pas de même pour les vaches. Celles-là

sont plus bêtes que nature. Elles se croient très rapides : quand vous voulez

doubler, les voilà qui repartent précipitamment devant votre capot, et votre

moyenne tombe tout de suite à quinze à l’heure ; « Allons, vite ! » dit le rédacteur pressé.

Je voudrais bien l’y voir !

Et les autres chauffeurs. Ah ! quelle plaie !

Il faut d'abord vous dire qu'il y a deux sortes de chauffeurs : d'abord le

chauffeur du Tour de France. Celui-ci pilote une voiture reconnue et agréée. Tous les soirs, on lui

remet un petit bout de papier qu'il collera sur son pare-brise et

qui lui vaudra le lendemain la considération distinguée des gendarmes ou des agents de

police.

Celui-là, qu'il soit au volant d'une huit chevaux, ou au

volant d'un camion de cinq tonnes, est un vrai chauffeur, un vraiment vrai, un

as. S'il lui arrive un petit accroc, ce ne doit jamais être de sa faute. Il y a

toujours des causes, claires ou mystérieuses, à cet accident qui ne saurait

entamer sa réputation de virtuosité, qu'il ait été se jeter sur un arbre, ou

dans l’arrière d'une voiture arrêtée. Tous les camarades seront de cet avis, si

l’on discute le coup sur l'incident. On est des « as » et, entre

« as », on se soutient.

Mais les autres, ah ! là là ! Ce sont tous des

cafouilleux, des bons à rien, des apprentis. Vous me dites que l’autre jour, il

y en avait un qui était, paraît-il, un grand champion, une espèce de Chiron !

Laissez-moi rire ! Vos champions, ils n'ont qu'à dire qu'ils le sont s'ils ne

veulent pas qu’on les traite comme les autres. Non ! mais... vous voyez

ces gens qui hésitent plusieurs moments à vous livrer la route sur laquelle

vous avez des droits et sur laquelle ils n'ont que des devoirs ? Vous les voyez

essayer même de vous dépasser parce qu'ils ont une très grosse voiture, qui

tape le cent quarante, et vous une simple dix chevaux ? Comme si nos chignoles

ne devaient pas être par définition les plus belles de toutes !

Puis alors, vous savez... conduire un photographe ;

c'est ça le boulot. La

photo ne peut pas attendre parce que le paysage ne se présente pas à point

nommé. "Passez !

Passez !" se lamente le chercheur d'images. Il n'y a pas moyen ? Il

faut y aller quand même. Vous passez sur des talus, sautez des caniveaux, on

dirait que tout se déglingue. Vous êtes passé, enfin, je ne sais

comment. « Arrêtez ! »

dit alors le photographe.

Mais on repart devant eux. Et le voilà grimpé debout sur la capote.

Les coureurs arrivent. Alors, ou bien vous attendez qu'il se soit rassis, et

qu'il vous ait dit : « En avant ! »

pour repartir, et alors le peloton se reforme devant vous et tout est à

recommencer; ou bien vous démarrez quand vous le jugez bon, et vous précipitez

le photographe au fond de la voiture, sur son derrière. Dans tous les cas, vous

en prenez pour votre grade.

Et les coups de pompe !... Et on ne peut pas y échapper. Les journalistes

n'ont pas assez de temps pour dormir. Tous ont un terrible déficit de sommeil.

Les uns tiennent le coup parfaitement, d'autres un peu moins bien. Aussi, vers

midi, s'il fait chaud, il y a des coups de pompe. Vous voyez le monsieur qui

est à côté de vous essayer de lutter contre le sommeil. Vous voyez dans votre

rétroviseur les passagers de l’arrière anéantis.

Terrible, ça ! Quelle tentation ! C'est comme si vous étiez

depuis quinze jours dans le désert, mourant de soif, et qu'on vous présente un

grand verre de bière bien fraîche, en vous interdisant d'y toucher. Notre

petite revanche, à ce moment, c'est d'accélérer si l’on est en queue, freiner

si l'on est en tête, pour faire admirer sa cargaison aux camarades. Là, on

rigole bien. Mais c'est toujours à ce moment que le monsieur se réveille.

Ah ! quelle vie ! Quand on a fait deux cents

malheureux kilomètres à ce

régime-là, on a l'impression d'avoir fait un interminable voyage. Les gens

s'étonnent que vous soyez fatigué ou énervé : certains vont jusqu'à vous dire :

« Eh bien ! mon

pote, on ne s'en fait pas ! » D'abord, on n'est le « pote »

de personne en dehors de ceux de la caravane, et puis si ! On

s'en fait jusqu'à l’arrivée.

La récompense c'est quand le vainqueur, pour gagner le

contrôle, vient s'accrocher à votre voiture dans laquelle il a jeté son bouquet

et que vous allez ainsi dans la foule sous les applaudissements. Ça vous fait

tout de même quelque chose. On met l’échappement libre et on prend un air de

mauvaise humeur pour ne pas avoir l'air d'avoir l’air... On n'en pense pas

moins.

Enfin, vous savez, ce qui nous plaît surtout, dans le Tour de

France, c'est que nous allons bientôt pouvoir le

raconter. Et ce sera une bien douce chose.

Jojo.

Pcc:

Jean de Lascoumettes.

Le Tour 1932 est bientôt fini mais il continue dans les pages des numéros de Match du mois d'août où les principaux acteurs du grand Barnum estival racontent leurs aventures.

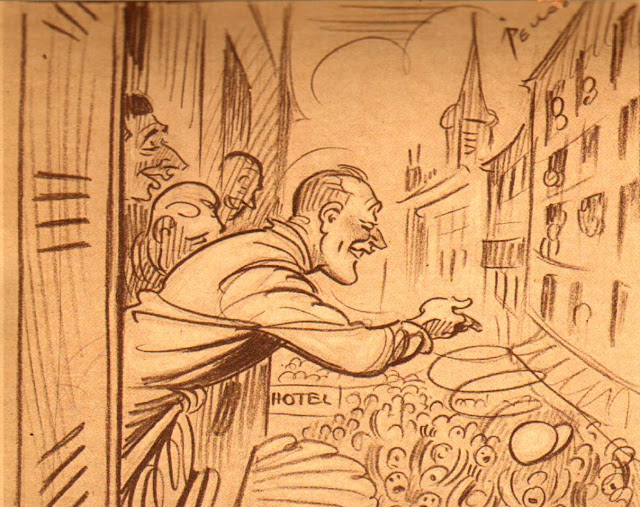

Ainsi pour illustrer les propos du vainqueur, André Leducq, Pellos peut-il croquer le volubile champion qui habitait à l'époque à Saint Mammès en Seine et Marne.

Leducq, colère d'avoir crevé !

Leducq satisfait de sa course.

Leducq saluant la foule en liesse du Parc des Princes, poursuivi par un photographe essoufflé (Le même qui sur un autre dessin tirait la queue d'une vache...).

Leducq acclamé par la foule (un soir dans un hôtel de province).

Ainsi pour illustrer les propos du vainqueur, André Leducq, Pellos peut-il croquer le volubile champion qui habitait à l'époque à Saint Mammès en Seine et Marne.

Leducq, colère d'avoir crevé !

Leducq satisfait de sa course.

Leducq saluant la foule en liesse du Parc des Princes, poursuivi par un photographe essoufflé (Le même qui sur un autre dessin tirait la queue d'une vache...).

Leducq acclamé par la foule (un soir dans un hôtel de province).

Le TOUR de FRANCE est une grande aventure !

.JPG)