Si la 71ème édition de Paris-Nice débute aujourd'hui, c'est en 1933 que le Petit Journal créa la "Course au soleil".

Alors, je suis allé chercher dans ma collection le numéro 699 du 21 mars 1933 du "Miroir des Sports" pour raconter, aujourd'hui encore, une histoire en couleur sépia...

Le vélo ne fait pas la une du magazine qui préfère titrer sur match de football Allemagne France.

Ce Paris-Nice 1933 se déclinait en 6 étapes du mardi 14 mars au dimanche 20 mars 1933 :

Paris-Dijon ; Dijon-Lyon ; Lyon-Avignon ; Avignon-Marseille ; Marseille-Cannes et Cannes-Nice.

Pour raconter la course, je reprends le reportage du journaliste Raymond Huttier, envoyé spécial du journal sur la course.

L'analyse de la course revient au journaliste Lucien Avocat :

PARIS-NICE : Première et deuxième étapes, les belges gagnent à l'enlevage devant le gros des troupes

Dijon, mardi

Au Belge Schepers revient la première étape Paris-Dijon (312 km)

On attendait Paris-Nice

avec impatience, parce que c'était une

épreuve nouvelle, dont

la date avait paru

quelque peu audacieuse. On attendait plus curieusement encore les résultats de sa

première étape, qui pouvaient être catastrophiques si le mauvais temps

sévissait, et si les hommes étaient insuffisamment préparés.

Ce fut une étape

fort énervante, qui mit en lumière l'état de préparation d'une partie des

Belges et de certains français.

D'autres, au contraire, furent surpris par cette première bataille et surtout les

Italiens, qui causèrent une grosse désillusion. Trente hommes seulement

pouvaient encore conserver quelque espoir pour le classement général après

cette étape, mais les autres conservaient l'ambition d'en appeler de cette

défaite ou de démontrer qu'ils pouvaient rapidement s'améliorer.

Dès ce premier jour, on

eut l'impression que les succès de l'épreuve étaient acquis et que le Petit

Journal avait doté le cyclisme d'une compétition de grande valeur.

Schepers, vainqueur, ne possédait d'ailleurs pas, à Dijon, une telle avance

pour que la suite de l'épreuve s'en trouvât handicapée.

Lyon, mercredi

51

hommes terminent au sprint la deuxième étape» dont la moyenne

horaire dépasse le 38

IL faut tenir pour véritablement

surprenante la performance

réalisée par les coureurs dans la

deuxième étape Dijon-Lyon : 38 km. 130 dans l'heure ; c'est

une moyenne à laquelle on

ne s'attendait certes pas, surtout si l'on se rappelait les généreux et

incessants efforts fournis la veille tout au long des 312 kilomètres de la

première étape. Sans doute, la distance

de cette deuxième étape n'était-elle que

de 108 kilomètres, et le parcours, serpentant, d'abord, au sein du

prestigieux vignoble bourguignon, et longeant ensuite les douces rives de la

Saône, ne comportait-il

pas de bien grandes difficultés. N'empêche que les concurrents de cette première

grande épreuve de la saison, que l'on pouvait croire en condition athlétique

encore imparfaite, ont surpris tous les suiveurs, par leur ardeur, leur énergie

et leur excellent esprit combatif.

Ce qui nous a peut-être le plus étonné, au cours de cette deuxième étape,

c'est que les meilleurs éléments ne furent pas, d'une manière générale, les

routiers qui s'étaient distingués la veine, de Paris à Dijon.

On ne peut évidemment

pas faire reproche aux concurrents de Paris-Nice, de manifester une belle

ardeur combative, mais gare aux conséquences ! C'est sans doute à quoi le

champion Belge Romain Gijssels a dû penser en abandonnant, sous le premier

prétexte trouvé, du côté de Meursault, quand il a vu la tournure prise par les événements.

La course, avons-nous dit, fut très ardemment menée, non pas toujours

par des coureurs ayant intérêt à se mettre en vedette, dans l'espoir de décrocher

un contrat avantageux avant les grandes épreuves classiques, mais souvent par

des hommes qui n'avaient aucun intérêt majeur à se signaler à l'attention de

leur directeur sportif. Mettons plutôt cette belle activité sur le compte de

l'ardeur instinctive et impatiente qui anime les coureurs bien entraînés, à la

reprise de la saison routière.

Des nombreuses échappées qui se produisirent, il convient de signaler

celle de Rebry, Archambaud, Sieronski. Schepers, Buse et Bulla, alors que la

caravane— une caravane qui nous rappelait tout à fait le Tour de France —

traversait les plantureux vignobles étiquetés de noms célèbres : Chambertin,

Vosne— Romanée, Nuits-Saint-Georges, Beaune, Meursault, Volnay, Pommard, et

plus tard, après Maçon, celle de Bulla — encore lui Aumerle et Grandi.

Cette dernière fugue paraissait devoir être couronnée de succès, mais le

meilleur animateur du trio, l'étonnant Autrichien Max Bulla, dut s'arrêter,

ayant un pneu dégonflé, et les fugitifs se trouvèrent rejoints de nouveau, peu

après.

Cinquante et un

coureurs arrivèrent

sur le quai Saint-Clair, pour disputer l'arrivée, et le rapide autant

qu'élégant Belge, Jean Aerts, qu'on avait peu vu au cours de la journée,

l'emporta décisivement, devant son compatriote Alphonse Schepers, qui restait

ainsi premier du classement général, le rude Nordiste Albert Barthélémy et le

fin Jean Bidot.

Troisième étape : Les Belges continuent !

Avignon, jeudi

LA troisième

étape Lyon-Avignon a pu paraître moins animée,

plus monotone et,

partant, un peu moins intéressante que les deux premières, mais je

suppose que c'est uniquement par comparaison. Car, a tout bien considérer, on

assista à bon nombre de démarrages, de chasses et d'échappées ; et si les

coureurs roulèrent un peu moins vite que la veille, ils n'en montrèrent pas

moins un bel esprit combatif.

On peut même

considérer que la journée fut plus fertile que la précédente, puisque la série

des échappées eut une conclusion positive : un petit groupe de dix coureurs

réussissant à se détacher avant le terme de l'étape, alors que la veille

l'arrivée avait été disputée par un peloton compact.

Le gros événement

de cette étape fut la tentative d'échappée, tout à fait remarquable, déclenchée

dans la seconde moitié, du parcours, par le jeune et ardent Parisien Georges

Speicher. Dans une forme éblouissante, Speicher mit à profit la côte de

Donrière, pour démarrer sèchement, entraînant avec lui le Marseillais

Rinaldi et le néo-professionnel

Mithouard. Speicher pédalait si facilement et menait un train si rapide, que

ses deux compagnons se trouvèrent « lâchés dans la roue », ce qui ne se voit

pas très souvent. Resté seul, Speicher continua bravement son effort, roulant

à 45 à l'heure, et tenant tête au peloton lancé à ses trousses.

Effort inutile et vain, imprudent même, et le signe d'une

classe indiscutable.

Comme électrisé

par cet exemple, le peloton, dès que Speicher eut été rattrapé, ne cessa plus

de multiplier les escarmouches et, à Courthezon. 17 kilomètres avant

l'arrivée, un petit groupe de onze coureurs, comprenant Schepers, Van

Rysselberghe, Mauclair, Tommies, Gabard, Monciero, Camusso, Hardiquest, Deloor, Horemans et Bernardoni,

réussit à se détacher.

A l'arrivée,

où, sous un beau soleil, se pressait le long des remparts, tout près du célèbre

pont Saint-Bénazet, une foule enthousiaste, Van Rysselberghe fut classé premier

devant Schepers.

Il nous avait, hier, pourtant semblé que Schepers, l’infatigable

Schepers, avait franchi le premier la ligne d'arrivée. Peut-être est-ce parce

que M. Alban Collignon, le

fameux juge de Copenhague, se trouvait à proximité de la ligne d'arrivée,

qu'une pareille erreur d'appréciation s'est trouvée commise ?

Je me suis bien entendu questionné sur le sens de cette dernière phrase. Et j'ai trouvé la réponse !

A Copenhague, en 1931, se déroulaient les championnats du monde de cyclisme. La finale de l'épreuve de vitesse opposait le Français Michard et le Danois Hansen. Après avoir gagné chacun une manche, les deux hommes s'affrontèrent dans la belle.

Michard, à droite, vainqueur ! Et Champion du monde ! Les 12000 spectateurs réunies dans le vélodrome étaient d'accord. : Toutes ? Toutes, sauf une, M. Collignon, vice-président de la Ligue Vélocipédique Belge et juge à l'arrivée, déclara Hansen vainqueur. Ce dernier protesta, il refusa même dans un premier temps d'endosser le maillot de champion du monde. La foule, des Danois en grande majorité, poussa un cri : "Michard ! Michard !" Le juge à l'arrivée lui-même, le brave M. Collignon, était prêt à revenir sur sa décision... Hélas, le règlement (Article 40) stipulait : "Les arrivées sont jugées par une seule personne et ses décisions sont sans appel."

Falk Hansen devint donc Champion du monde de vitesse malgré lui...

Dans son article de 1933 , Raymond Huttier qui qualifiait M. Collignon de "vrai brave et honnête homme" en 1931, semblait avoir un peu changé d'avis...

Imaginons pareil règlement pour un certain Paris-Roubaix et Gilbert Duclos-Lassalle n'en aurait pas deux à son palmarès !

Je me suis bien entendu questionné sur le sens de cette dernière phrase. Et j'ai trouvé la réponse !

A Copenhague, en 1931, se déroulaient les championnats du monde de cyclisme. La finale de l'épreuve de vitesse opposait le Français Michard et le Danois Hansen. Après avoir gagné chacun une manche, les deux hommes s'affrontèrent dans la belle.

Michard, à droite, vainqueur ! Et Champion du monde ! Les 12000 spectateurs réunies dans le vélodrome étaient d'accord. : Toutes ? Toutes, sauf une, M. Collignon, vice-président de la Ligue Vélocipédique Belge et juge à l'arrivée, déclara Hansen vainqueur. Ce dernier protesta, il refusa même dans un premier temps d'endosser le maillot de champion du monde. La foule, des Danois en grande majorité, poussa un cri : "Michard ! Michard !" Le juge à l'arrivée lui-même, le brave M. Collignon, était prêt à revenir sur sa décision... Hélas, le règlement (Article 40) stipulait : "Les arrivées sont jugées par une seule personne et ses décisions sont sans appel."

Falk Hansen devint donc Champion du monde de vitesse malgré lui...

Dans son article de 1933 , Raymond Huttier qui qualifiait M. Collignon de "vrai brave et honnête homme" en 1931, semblait avoir un peu changé d'avis...

Imaginons pareil règlement pour un certain Paris-Roubaix et Gilbert Duclos-Lassalle n'en aurait pas deux à son palmarès !

Quatrième étape : Première victoire française, quand Speicher sait vouloir

Marseille, vendredi.

enfin, une

victoire française ! ne put-on s'empêcher

de s'écrier en voyant Georges Speicher franchir, quelques fractions de seconde

ayant Jules Merviel, la ligne d'arrivée de la quatrième étape, Avignon-Marseille, tracée sur la piste plate de l'immense parc

Borély. Victoire particulièrement bien accueillie d'ailleurs, car elle récompensait un coureur fort svmpathique,

racé, élégant, au tempérament bien français et qui s'était déjà bellement

distingué les jours précédents.

Le succès, ou plus

exactement la performance de Speicher, qui réussit à s'échapper en compagnie du

rude Merviel au contrôle d'Aix-en-Provence, plus de 50 kilomètres avant

l'arrivée, après une course où le vent du sud avait été roi, doit nous réjouir

aussi à un autre titre. Les lecteurs du Miroir des Sports se rappellent

sans doute que nous avons consacré, il y a deux mois environ, un article à

Georges Speicher, grand espoir du cyclisme français.

On retrouvera l'article en question sur ce blog en cliquant sur le lien suivant : http://montour1959lasuite.blogspot.fr/2012/11/le-tour-de-france-1933-le-recit.html

Dans cet article, j'avais dépeint le sosie de Leducq comme un coureur bourré de qualités athlétiques, mais dont les ressources morales étaient beaucoup moins généreuses et qui, notamment, manquait sérieusement d'audace et de ténacité dans l'effort. Speicher, qui reconnaissait loyalement ses défauts, nous avait assuré qu'il ferait tout son possible, au cours de la saison qui allait s'ouvrir, pour mettre toute sa volonté au service de ses muscles.

On retrouvera l'article en question sur ce blog en cliquant sur le lien suivant : http://montour1959lasuite.blogspot.fr/2012/11/le-tour-de-france-1933-le-recit.html

Dans cet article, j'avais dépeint le sosie de Leducq comme un coureur bourré de qualités athlétiques, mais dont les ressources morales étaient beaucoup moins généreuses et qui, notamment, manquait sérieusement d'audace et de ténacité dans l'effort. Speicher, qui reconnaissait loyalement ses défauts, nous avait assuré qu'il ferait tout son possible, au cours de la saison qui allait s'ouvrir, pour mettre toute sa volonté au service de ses muscles.

— Pour cela, disait-il, je n'aurai qu’à

prendre exemple sur mon camarade Archambaud, avec qui je ne cesserai jamais

de m'entraîner.

Cette transformation morale, que Speicher nous avait annoncée, et en quelque sorte promise, est

aujourd'hui un fait accompli. Speicher a appris à souffrir, à se dépenser, à

s'accrocher ; il a du même, coup, pris confiance en lui-même, et nous devons

voir en lui, le meilleur routier du moment.

Cette quatrième étape, avons-nous dit, fut courue sous le signe du

vent, un vent du sud terrible qui s'était levé brusquement et qui, dans les

deux premiers tiers de la course, vint rudement frapper les routiers de face

ou de côté, rendant ainsi impossible, toute tentative d'échappée. Après Salon,

le vent mollit quelque peu, et Speicher, mettant à profit cette accalmie,

démarra juste au contrôle d’Aix-en-Provence. A vrai dire, Speicher ne pensait

peut-être pas à une fugue sérieuse, mais quand il se vit en possession d'une

cinquantaine de mètres d'avance, avec seulement un coureur, Merviel, dans sa

roue, il appuya fermement et courageusement sur les pédales. Merviel, qu'un

long séjour chez Francis Pélissier, dont il a scrupuleusement suivi les conseils,

parait avoir transformé, se dépensa de son mieux, et ainsi la tentative des

deux fugitifs se trouva-t-elle couronnée de succès.

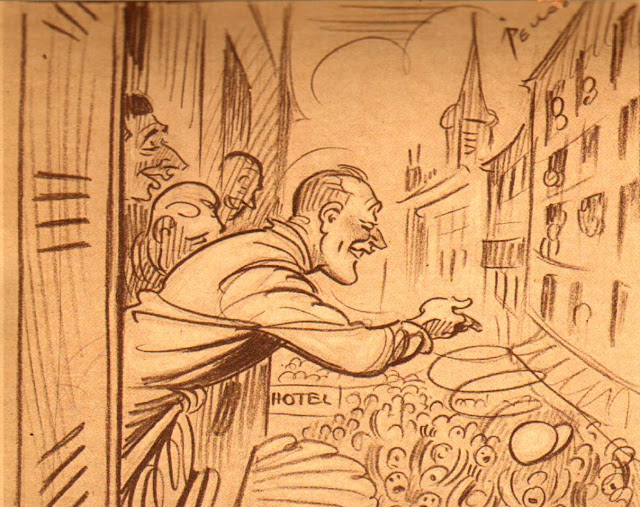

Imaginez

l'enthousiasme de la foule marseillaise, une foule de Tour de France, quand les

deux Français

arrivèrent détachés au Parc Borély, avec une minute d'avance sur Demuysère et

2' 30 sur le gros du peloton ! Il pleuvait sans doute à verse, mais le soleil

était dans tous les cœurs.

Contraste saisissant dans la cinquième étape de Paris -Nice

Cannes, samedi.

Il est dommage que la cinquième étape Marseille-Cannes n'ait pas été courue à l'envers. En effet, dans la première moitié du parcours, dont le profil était assez accidente, on put assister à de sérieuses échappées, alors que la seconde partie de l'itinéraire, longeant presque sans interruption la divine Côte d'Azur et incitant les coureurs à une inoubliable mollesse, permit le regroupement total.

L'arrivée au sprint était inévitable, et chacun bornait son ambition à se placer le mieux possible. André Leducq, désireux de se racheter de ses médiocres performances passées, et qui savait que la longue ligne droite de la Croisette lui convenait tout particulièrement, était un des plus désireux d'arracher la victoire. Malheureusement, juste à l'entrée de Cannes, il s’accrocha avec son camarade d'équipe Speicher. Un léger flottement se produisit inévitablement dans le peloton, et le grand Fernand Cornez, bien placé à ce moment-là, en profita pour prendre un avantage décisif.

Dire que l'on ne fut pas un peu étonné de le voir franchir le premier la ligne d'arrivée, avec plusieurs longueurs d'avance sur Schepers, Rebry, Lapébie et Rinaldi, serait trahir la vérité. Le brave Fernand, lui-même considérablement, impressionné, ne savait comment manifester sa joie. De tels résultats pour inattendue qu'ils soient ne nuisent, nullement a l'intérêt du sport cycliste.

Il est dommage que la cinquième étape Marseille-Cannes n'ait pas été courue à l'envers. En effet, dans la première moitié du parcours, dont le profil était assez accidente, on put assister à de sérieuses échappées, alors que la seconde partie de l'itinéraire, longeant presque sans interruption la divine Côte d'Azur et incitant les coureurs à une inoubliable mollesse, permit le regroupement total.

L'arrivée au sprint était inévitable, et chacun bornait son ambition à se placer le mieux possible. André Leducq, désireux de se racheter de ses médiocres performances passées, et qui savait que la longue ligne droite de la Croisette lui convenait tout particulièrement, était un des plus désireux d'arracher la victoire. Malheureusement, juste à l'entrée de Cannes, il s’accrocha avec son camarade d'équipe Speicher. Un léger flottement se produisit inévitablement dans le peloton, et le grand Fernand Cornez, bien placé à ce moment-là, en profita pour prendre un avantage décisif.

Dire que l'on ne fut pas un peu étonné de le voir franchir le premier la ligne d'arrivée, avec plusieurs longueurs d'avance sur Schepers, Rebry, Lapébie et Rinaldi, serait trahir la vérité. Le brave Fernand, lui-même considérablement, impressionné, ne savait comment manifester sa joie. De tels résultats pour inattendue qu'ils soient ne nuisent, nullement a l'intérêt du sport cycliste.

Sixième étape : Camusso gagne mais Schepers reste premier du classement général.

Nice, dimanche.

comme dans le Tour de

France, l'étape Cannes-Nice a

été celle des Italiens et, comme au mois de juillet dernier, c'est le sec et nerveux Camusso qui

franchit le premier, nettement détaché,

la ligne d'arrivée tracée sur le

quai des Etats-Unis, au bord même de la mer aux flots bleus.

L'étape Cannes-Nice, que

les coureurs disputèrent aujourd'hui, était beaucoup moins redoutable que le

Cannes-Nice du Tour de France. On ne passait pas en effet par la boucle de

Sospel, avec ses raides cols de Nice, de Braus et de Castillon. Après avoir

longé la côte jusqu'à Menton, à la frontière italienne, les routiers revenaient

pour ainsi dire sur leurs pas, et, après avoir traversé Monte-Carlo, ils avaient simplement,

avant de rejoindre Nice, à escalader la montée de Beausoleil et la fameuse

côte de la Turbie. Les obstacles étaient donc en nombre fort réduit, mais ils

furent suffisants pour que Camusso put

mettre en valeur ses qualités de grimpeur qui sont véritablement

extraordinaire. Arrivé au pied de la

Turbie en compagnie de la plupart des unités marquantes du peloton, Camusso

partit littéralement au sprint et, tout de suite, il se détacha d'une manière

décisive. Nul ne put, même pendant quelques centaines de mètres, résister à la

puissance de son attaque, pas plus Benoît-Faure et Barral, qui avaient été les

grands rivaux de Camusso dans les étapes de montagne du dernier Tour de France,

que les régionaux sur qui beaucoup avaient fondé de sérieux espoirs.

Camusso surclassa tout le monde aujourd'hui, comme rarement

un grimpeur a pu le faire jusqu'ici, et s'il possède encore une pareille forme au moment du Tour de France

il faudra obligatoirement faire de lui un des plus sérieux outsiders de

l'épreuve.

Arrivé seul au sommet île la Turbie, avec une minute d'avance sur Barral, Demuysère, Schepers et Hardiquest, l'étonnant Transalpin augmenta encore son avance dans la descente et à Nice il comptait 1' 30 d'avance sur Jean Aerts, Max Bulla, Demuysère, Barral, Schepers, Hardiquest, Arcbambault et Benoît Faure.

Seulement, cette avance n'était pas suffisante pour que Schepers pût être inquiété, et le puissant routier flandrien, qui avait pris la tête depuis Paris, terminait ce premier Paris-Nice, dont le succès fut considérable, en grand triomphateur.

Arrivé seul au sommet île la Turbie, avec une minute d'avance sur Barral, Demuysère, Schepers et Hardiquest, l'étonnant Transalpin augmenta encore son avance dans la descente et à Nice il comptait 1' 30 d'avance sur Jean Aerts, Max Bulla, Demuysère, Barral, Schepers, Hardiquest, Arcbambault et Benoît Faure.

Seulement, cette avance n'était pas suffisante pour que Schepers pût être inquiété, et le puissant routier flandrien, qui avait pris la tête depuis Paris, terminait ce premier Paris-Nice, dont le succès fut considérable, en grand triomphateur.

Raymond HUTTIER

On notera que les deux dernières photos furent transmises par Bélinographe, ce qui explique leur moins bonne qualité : le bouclage du journal n'attend pas ?

On notera que les deux dernières photos furent transmises par Bélinographe, ce qui explique leur moins bonne qualité : le bouclage du journal n'attend pas ?

Le classement général

de l'épreuve s'établit ainsi :

1. Alphonse Schepers, 37 h, 4,8' 7

1. Alphonse Schepers, 37 h, 4,8' 7

2. Louis Hardiquest, 37 h. 50' 37

3. Benoît Faure, 37 h. 51 ' 20

4.. Deloor, 37 h. 51' 31

5. Speicher, 37 h. 51' 17

0. Camusso, 37 h. 53' 17

7. Jean Aerts, 37 h. 53' 50

8. Bernard, 37 h. 55' 34

9. Louviot, 37 h. 55' 40

10. Archambaud, 37 h. 56' 05

11. Buttaffochi, 37 h. 58' 04

12. Joly, 37 h. 58' 13".

L'analyse de la course revient au journaliste Lucien Avocat :

je

savais que les Français Archambaud

et Speicher étaient en grande condition; que

Bulla, Cornez, Lapébie marchaient bien; que Leducq devait être à court

de préparation, ainsi que les Allemands Sieronski, Geyer, etc., et, enfin que

certains régionaux étaient capables de beaux exploits. Cela m'avait, incité à

penser que les routiers belges ne triompheraient pas aussi facilement qu'ils

avaient l'habitude de le faire dans Paris-Roubaix, qui était jadis la première

course de l'année.

Or il faut reconnaître

que les coureurs flandriens ont encore été les maîtres des routiers français,

allemands, italiens, suisses et espagnols. Sans doute ce n'est plus

l'écrasement d'autrefois, mais ce qui reste inquiétant c'est la facilité de la

Belgique à produire de nouveaux coureurs chaque année, alors que ses anciens

sont toujours dangereux. Même amputé de Bonduel, Félicien Vervaecke et autres coureurs de classe. Le lot des

Belges de

Paris-Nice prend dès

les premières étapes la tête du classement

général et ne la quitte plus. Sans doute, nous aurons Archambaud et Speicher et

cela c'est notre grand espoir pour la saison ; mais nos jeunes, qui

débutaient en compétition professionnelle, les bons Noret et Mithouard, n'ont

pas fait grand'chose, non plus que les jeunes Italiens.

Quelque temps après, Speicher remportait le Tour de France

et le championnat du monde sur route . Mithouard

gagnait Bordeaux-Paris cette même année. Noret inscrivit

son nom au Derby de la route en 1934.

et le championnat du monde sur route . Mithouard

gagnait Bordeaux-Paris cette même année. Noret inscrivit

son nom au Derby de la route en 1934.

.JPG)